Scrive Claudio

Milano: “Per me la poetica di Scott Walker tra 50

anni sarà ancora irrisolta. Ho preferito scriverne associandola a quella di un

giovane artista visivo che riconoscimento merita e che a lui è legato da un

filo sottile e spesso al contempo. Un lungo articolo, che mi ha visto insonne

per notti, ma di cui vado fiero”.

Scott Walker / Remigio Fabris

"Ciò che non si vuol vedere".

Apostasia (rigetto) del pensiero desiderativo nella poetica di

chi ci saluta, Scott Walker e di chi ha urgenza di essere in arte, Remigio

Fabris.

La cecità è la migliore forma di

sopravvivenza, ma aiuta soltanto sé stessi e soltanto ad arrivare al calar del

sole con l'unico desiderio di dormire per poi tornare a odiare il giorno che

segue. Veniamo tutti educati a formare un iter di vita fatto di tappe

comandate, inclusi automatismi: respirare, mangiare, correre, dormire,

espletare bisogni organici, senza avere alcuna cognizione di causa del proprio

agito. “Perché batte il mio cuore? Perché

fa così rumore?”. In alcuni periodi storici, muoversi con autonomia

rispetto a quelle tappe che ci designano come animali da laboratorio, è stato

visto come segnale di intelligenza e di autonomo conseguimento di personalità,

oggi non è più così, oggi non lo è più che mai. Il pensiero e l'agito estraneo

a logiche dettate dai Media è percepito come “anti-sociale”. Psicologia,

psichiatria, medicina, vivono un profondo rimodellamento interiore sulla base

di esigenze economiche e appoggiandosi ad un relativismo spicciolo, tirato in

ballo solo per difendere interessi personali. Di fatto, tutto può essere messo

al rogo. Lo sono le Costituzioni e i diritti umani che queste preservano.

Vengono date (virtualmente, per ora) alle fiamme le Organizzazioni umanitarie,

bruciati (realmente) per strada disadattati, avvelenate ruspanti soubrette

novelle Mata Hari, si legittimano nuove teorie di suprematismo razziale, di

correzione di abitudini sessuali “contronatura”, come se queste non fossero

accompagnate, anche da affettività. Ogni morte della “diversità da tappe

comandate” è celebrata con un post su un social network e gli

occhi smettono di vedere perché tutti siamo consapevoli che è meglio

schierarsi, perché prima o poi, a rimanere isolati potrebbe toccare proprio a

noi.

Perché queste riflessioni e non un

“semplice” comunicato stampa? Perché non è proprio il caso. Non per i due nomi

di cui parlerò, non per me.

C'è stato chi, Antonin Artaud, ad esempio e su tutti,

lo ha urlato con sdegno vissuto e urticante in epoca di totalitarismi, lo è chi

oggi, Remigio Fabris, si affaccia

con determinazione al mondo delle arti visive e chi, Scott Walker, ci saluta, a 76 anni, dopo aver lanciato un segnale

di rinnovata esistenza al mondo delle musiche tutte.

“Gettar luce sulla propria ombra”,

affermava Jung in qualità di processo conoscitivo del sé; “Elogio dell'Ombra”

dichiarava Borges, ma quanto il mondo dell'arte e del pensiero abbiano

scandagliato ciò a fondo come unica ragion d'essere è cosa più che

riconosciuta. I nomi si sprecano, noti e non noti: Van Gogh; Caravaggio; Blake;

Goya (“Il Sonno della Ragione Genera Mostri”); Bacon; Nico/John Cale; Samuel

Beckett; Lou Reed; Foetus; Peter Hammill; Nick Cave; Virgin Prunes; Azionismo

Viennese; Lars Von Trier; Coucou Sèlavy (“m'iscrivo ai negri, ai froci, alle

S.S. / m'iscrivo a sbafo, senza pietà / Processando quanto rimane / del

convivio di denti all'unisono … Marcio all'indietro verso l'orizzonte / di una

o più stanze imbevute, assetate di / lacrime” da “M'iscrivo”, 2018); Pier

Paolo Pasolini; Diamanda Galás; Current 93; Sopor Aeternus; Fritz Lang; Orlan;

Black Sun Productions; Burzum; Serge Gainsbourg; Jean Cocteau; La Fura Dels

Baus; Louis-Ferdinand Céline (Morte a Credito); Bertolt Brecht; Il'ja Efimovič

Repin (“Ivan il Terribile e suo Figlio Ivan”); Edgar Allan Poe; Arthur Rimbaud;

Alda Merini; Genesis P Orridge; Smegma; Charles Baudelaire; Paul Verlaine; I

Fauves; gli Scapigliati; Boccaccio; Daniele Luttazzi; Franca Rame (“Lo

Stupro”); Focault; Nietzsche; Moresco (Canti del Caos); Carmelo Bene; Matteo

Galiazzo (Una particolare forma di anestesia chiamata morte); Cristo... Un

mondo di eretici a sradicare tabù (“l'etica è una vittima incosciente della

storia”, cit. Franco Battiato).

Questo fino a fenomeni più “pop”,

dichiarati in origine con sottotitoli annessi, privi di alcuna virulenza se non

adolescenziale e dunque, per questo giudicati “globali, istituzionalizzati”,

quali “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd e i tabù sessuali messi a

bando salottiero da Miss Ciccone e Lady Gaga.

Fico parlare di Scott Walker e

poter citare Cristo per associazione mentale eh? Accade, ad esempio, quando

qualcuno ha paura di rivelare emozione sincera, come me in questo momento.

Proviamo a trovare ragione nel

disagio.

I tabù principi mantengono delle

costanti in qualità di paura di perdere certezze: terrore della morte, terrore

della follia, terrore dell'identità di genere, della perdita di possesso, della

malattia, della vecchiaia.

Qualcuno però ha avuto una

capacità “superiore”, quella di identificare umanità anche nei cosiddetti

“mostri”, la negazione di giudizio a priori. Neanche pochi, molti degli artisti,

profeti, deità, presunti/e tali e dei pensatori citati lo hanno fatto in modo

convinto, perché loro stessi, in misura più o meno grande, come mostri sono

stati vissuti, anche solo per un attimo.

Uno di loro, come detto più volte

ci ha lasciato qualche ora fa, senza aver risparmiato nulla nella sua vita ma

dando nuovo slancio, nuove prospettive a nuove e vecchie voci creative.

L'altro, è cosciente di poter chiedere riconoscimento per il suo operato e ha

grandi ragioni esistenziali e manifestative per farlo.

Il loro, è indipendentemente da

ragioni di tempo e spazio, un unico filo rosso che li accomuna: “l'urgenza di

raccontare l'ombra” di cui prima, senza sconto alcuno. Uno lo ha fatto in

ambito musicale, almeno dal 1995 (più propriamente dal 2006) in poi, l'altro,

nell'ambito delle arti visive. Cosa irrilevante, visto che nel primo colgo

scenari, nel secondo musicalità. Percorsi sinestetici.

Scrivevo del secondo, quando mi è

arrivata notizia della morte del primo, quasi a chiedermene motivo.

Io ho solo una risposta: non

voglio oggi pubblicare necrologi quando sono sempre più consapevole che,

indipendentemente dal giudizio che la cosa può suscitare, tutto abbiamo

attraversato da sempre e tutto attraverseremo fino all'eco del rumore cosmico

di fondo, in modo più o meno cosciente e non senza lo schifo che la vita

riserva, talvolta.

Dedicato a Scott Walker e Remigio

Fabris, perché il rischio per necessità/attitudine e non per provocazione

gratuita (quanti tra i nomi citati fin qui sono stati un falso ingombrante per

essi stessi?), è quello che non fa rumore, ma lascia cicatrici profonde, che

nessuna plastica può mascherare.

Scott

Walker, “l'uomo che visse due volte” e “The Drift”

Giù la maschera dunque e subito,

perché oggi più che mai ho paura di ciò che nasce da queste parole.

Ho perso un faro e mi sento Giuda

per averne seguito la luce, per quanto per vie traverse, per non essere

scoperti troppo infine e anche perché sono intimamente infedele (un padre in

musica ce l'ho, è uno solo e si chiama Peter Hammill).

·

The Drift.

C'è molta mia vita

adulta e cosciente appresso al nome Scott Walker, fatta di ascolti privati,

intimi, dichiarati, urlati, vissuti al buio di un litro d'alcol/qualche canna

al sabato, con sveglia alle 4.30 del mattino al lunedì per andare a lavorare a

Cuggiono (MI) con un CD nelle orecchie (“The Drift”) per mesi, fino a

dichiarare “e' il mio preferito di sempre assieme a The Marble Index di

Nico”.

Avevo promesso al

giornalista Valerio D'Onofrio una recensione del disco, mai arrivata, perché mi

sembrava... “troppo”, tutto troppo.

Mi trovai a leggerla

io su Blow up. una recensione, la prima segnalata nella sezione “Avanguardia”,

si parlava nello specifico di “avant-songwriting” e come di un disco capace di

lasciare una traccia “poco poco epocale”, “The Drift”, per l'appunto.

Lo acquistai subito,

senza troppe riserve ma anche senza aspettative, il timore di rimanere delusi a

monte di un investimento emotivo (ed economico), è qualcosa di non semplice da

spiegare.

L'ascolto produsse

in me l'effetto di un pugno nello stomaco esistenziale.

Non riuscivo a

capacitarmi di tanta materia unita a forma in un tutt'uno senza nome. No, non

c'era alcun “cantautorato”, quella era musica contemporanea e basta, non solo,

era “la” musica contemporanea per eccellenza, a scavalcare rock, jazz,

classica, tutto.

Lo era e lo è

tutt'oggi.

a) La voce.

Tra quei solchi il

canto si leva al pari di un salmodiare ultra-antico ed etnico mediato dalle

preghiere tutte, con un piglio pregno di lirismo ma ad abbattere l'idea

melodica, quanto quella a-melodica del serialismo e del primitivismo classico.

Un lamento cosmico, sadico e monocorde, ma mai noioso, un calcio in culo a chi

come me ha vissuto e vive il canto (anche) come manifestazione. Un'invenzione

pura.

Ricordo ancora i

commenti di un mio collaboratore dell'epoca che sentenziò “ma non prendiamoci

per i fondelli, questo è cantare?” e parlo di chi da alfiere del rock in

opposition nostrano (e non solo) ben conosceva Dagmar Krause, Catherine

Jauniaux, Diamanda Galas, Mike Patton e non nascondeva ammirazione per loro.

Quello di Walker, da

un capitolo precedente che mi ero perso per strada (Tilt), era certo un canto,

ma una sorta di esternazione vocale primigenia quanto “estetizzante”, fatta di

piccole frasi ripetute al pari di invocazioni, cariche di ribattuti a

ripiegarsi in armonizzazioni atonali sciorinate con naturalezza, manco un

fulmine a ciel sereno, cantate in modo aggraziato da baritono e pronte a

ripiegarsi in uno “spoken word” da teatrante puro, asciutto all'osso nella

forma, mai nella sostanza.

b) La scrittura

musicale.

La musica d'altro

canto è stata traino essenziale della poetica sua, difficilmente interessante

se slegata dal racconto vocale (le colonne sonore in qualità di compositore,

hanno ben pochi punti luminosi), ma di una sostanza cinematografica/teatrale

strabiliante. Scenari disegnati con tratti fermi, una sorta di diagramma

lineare fatto di onde soniche/orchestrali insidiose e minimali pronte ad

esplodere in una gamma dinamica impressionante, in cambi di quadro repentini

(risibilmente additate come risultato di incapacità di sviluppare un tema) a

palesare dimensioni parallele e fantasmatiche. Un esploso di picchi/baratri

acuto/grave estremo ed espressionista a ricercare dissonanze fuori misura ma

ordite in un nuovo classicismo distonico. I cambi di scena nell'ordito delle

partiture sue hanno si un che di cinematografico, ma nell'ottica più

espressionista del termine, un espressionismo mai scomposto che si manifesta

con irruzioni violente a partire da sospensioni, ad aggredire nodi irrisolti

con la violenza, il mio tra tanti.

Questo a parlare del

solo The Drift.

c) I brani del

disco.

Una genialità

espressa con il riff granitico e ritmicamente galoppante di Cossacks

Are;

con l'inquieta,

estenuata resa neo-operistica, minimale quanto monolitica di “Clara”

(uno dei ritratti in versi più emozionanti e atti a mettere a nudo tabù, quello

della donna ufficiale del Duce, Claretta Petacci).

Un saggio a parte

merita “Jolson and Jones”, il racconto del curaro ad uso degli Indiani

d'America, dalla novella “Donkey Serenade” di Allan Jones

che si manifesta con un'intro atroce fatta di un granitico riff

di ribattuti pari a sorde campane, campionamento di catene rallentato

all'inverosimile e con funzione detune applicata a roteare da un canale

all'altro, un mezzo quarto di bue impiegato in qualità di strumento a

percussione. Sospensioni in punta di spillo d'archi accompagnano il brano fino

alla sua esplosione sul raglio di un asino, qualcosa di agghiacciante, l'atto

dell'iniezione del veleno a bloccare la trasmissione degli impulsi nervosi ai

muscoli, compreso il muscolo del diaframma, che controlla la respirazione, nel

racconto della morfinomane vita di un paranoico Al Jolson nell'inferno della Las Vegas degli anni '40 riservato ai crooner

senza successo. Ecco il punto non è cosa viene trattato, De Andrè ad esempio ha

trattato storie di gente ai margini, riscattandola poeticamente o rendendola

godibile, nobile. Walker tratta i suoi protagonisti nella miseria loro

consumata da demoni, come nella capacità che questi uomini e donne hanno

d'amare a prescindere, con tutto il loro schifo appresso. Non c'è nessun

vestito di lusso appresso ai racconti, nessun orpello a trasfigurarli, ad

elevarli a qualcosa di “superiore”. L'indagine si fa anzi clinicamente cinica,

al limite del morboso. Eppure ciò che si evince è vita e sentimento, nessuno

spauracchio di sorta, l'orrore percepito è reale, non è finzione di genere.

“Hands Me Up” è altro

episodio da capogiro, con devastante incipit di percussioni distorte e

trombone, campionamento di un vocalizzo nativo americano, fiati minimali in

repentino cambio di scena, chitarra elettrica e poi il ritorno al tema

iniziale. I cambi di quadro sono davvero simili ad apparizioni di un inconscio

collettivo, un archetipo primordiale. Quando un acuto di violino arriva

all'orecchio come un colpo di scure si ha sensazione non ci sia mai fine al

buio. Suoni di percussioni ad evocare carne percossa, una chitarra classica con

armonizzazioni aperte ad emulare i modi di una cetra, un organo appena

trattato. I protagonisti sono tanti, mai affastellati, dosati in modo certosino

a rendere iper-pieni e vuoti con rumori da field recording che sembrano

scorrere cinematograficamente sotto gli occhi a raccontare scene con tempi

perfetti.

Il trattamento di suoni su Psoriatic

(impressionanti i suoni di percussioni) è un presagio reiterato e la

sensazione che la “linea vocale” sia sempre la stessa è realtà. La storia è

sempre la stessa del resto, seppur trattata con varianti sostanziali. Quello

che Walker chiede di eseguire agli archi è fuori norma e di certo gli sarà

costato maledizioni di ogni sorta. Sconcertante è anche l'uso degli ambienti

applicati al mixing tutto, ora dilatato, ora asciuttissimo e in faccia a

chi ascolta.

La materia spoglia di The

Escape, su andamento zoppicante di batteria, si muove come un flusso nero

pece, sembra implodere, per esplodere a sorpresa su un suono vocale gutturale e

grottesco, qualcosa di rivoltante, manifestazione di malattia, disagio mentale.

E' pura violenza sonica senza picchiare sugli strumenti come forsennati, senza

urlare alcuno.

I piani ritmicamente sfalsati

dell'esecuzione degli archi (assoluti protagonisti del disco), creano un senso

di nausea in “Jesse”, accarezzata da pennate chitarristiche desertificanti.

Una nebulosa d'archi mossi in

micro-particelle, puntellate nel movimento da una tromba, dal declamato vocale

perentorio e da un bicordo di chitarra suonato in modo svogliato, annunciano “Cue”

e il suo “bam bam bam bam” del testo contrappuntato dalla batteria.

L'esplosione dell'orchestra è pari ad un coro stregonesco, che si snoda in un

afflato tardo-romantico, per poi tornare al dramma più estremo concepito,

cantato con una passione che sembra

davvero volersi togliere l'anima per donarla a chi ascolta. Questo suono,

queste ideazioni inedite e impervie, raccontano come i nostri sensi siano

estremamente acuiti davanti al sopraggiungere della paura, ma anche come i

nostri nervi reagiscano attivando una funzione paralizzante, un corto-circuito

che genera smarrimento dei punti di riferimento.

L'unico brano del disco ad avere

parvenza di ballata per voce e chitarra, è The Escape, resa “altro” dal

fastidioso e continuo uso di un bisbiglio “pts, pts,pts”, un'onomatopea

da sola più disturbante di tutto quanto ascoltato nel disco.

Con The Drift, Walker si

elegge massimo cantore del lato oscuro delle cose e porta a compimento la

parabola iniziata col precedente Tilt (appena in parte con Climate of

Hunter). Pensare a un seguito sarebbe risultato impossibile per chiunque,

eppure questo seguito c'è ed è luminosissimo, tanto nei solchi di Bish Bosh,

che in quelli di Soused, con Sunn O))).

“The Drift” ha segnato

indelebilmente l'intera avanguardia coeva e futura. David Bowie se ne fece

seguace nella prima versione di “Sue (Or in a Season of Crime)”. Peter Hammill

rinnovò la forma del suo suono con “White Dot” da “Singularity” e poi con le

tesissime atmosfere di “Consequences” (i brani Scissors, A Run of Luck, e All the Tiredness

su tutti), di “Other World” (Reboot), di “All That Might Have Been...”

(Inklings, Darling; Alien Clock, Washed Up), David Sylvian precipitò in un

baratro sinfonico-oscuro con “Manafon”. I Radiohead ne hanno sempre dichiarato

l'ascendenza e così Soap & Skin nel suo “Lovetune for Vacuum”, gli Swans di

“The Seer”.

L'intero mondo musicale ha dovuto

tener conto di quel nero asteroide, non a caso pubblicato dall'etichetta “dark”

per eccellenza, 4AD.

Io stesso, nel mio piccolo,

nell'affrontare i miei ultimi album, ho direttamente passato ai miei

collaboratori una dozzina di brani di Walker come principale referenza per

sviluppare suono e ambienti. La copertina di Cinemanemico dei

NichelOdeon, era chiara volontà di avvicinamento alla musica di Walker e a The

Drift.

Ogni volta che qualcuno ha

affermato in mia presenza “non esiste il nuovo in musica” (affermando tra le

righe “io non sono capace di crearlo” e riducendo

il proprio percorso a un contrito spremere il cuore in livore), Walker e

Romitelli ho fatto ascoltare e nessuno ha controbattuto, non persone con grande

cultura musicale, non altre con una cultura settoriale.

Non è stata dunque una sorpresa,

dovermi svegliare il 25 Marzo (e dunque, ufficializzazione avvenuta giorni dopo

morte avvenuta) con una messe di messaggi sul cellulare a chiedermi di lui,

come se io l'avessi conosciuto, cosa null'affatto vera, io non l'ho mai

incontrato, l'ho “solo” amato.

D'istinto ho scritto in risposta,

sui social, ai messaggi, da uomo e scarto della musica:

“E' un artista che

ad ogni modo non è andato via, perché è come non ci fosse mai stato. Lui è

stato il rappresentante dell'ombra, tutto quello che non si voleva vedere, né

ascoltare, né vivere sulla propria pelle. Due vite in musica, ambedue marchiate

a fuoco vivo per chi si è inteso cantore d'avanguardia. La seconda in

particolare, strabiliante... ma per quanti? Parliamo di un uomo che aveva

tentato il suicidio e che se n'è andato per un cancro, per nulla estraneo a

dipendenze e a una visione della vita tutt'altro che “regolare”. Questo in

epoca italiana in cui in un Congresso a Verona, un certo Salvini sdogana parole

come "pena di morte" ed "ergastolo", associati al

“femminino in toto”, peggio se con un cazzo tra i pantaloni o una gonna (ma le

donne non stiano allegre, o saranno puttane di regime, o resteranno streghe).

Saprà Salvini cosa vuol dire, "affettività"? Certo! Proprio Walker ce

lo insegna in Clara, come nella volontà di scrivere la colonna sonora di

“The Childhood of a Leader”, che di Hitler parla e poi in “Herod”, come nella

controversa “Brando”, il messaggio è unilaterale, ognuno ama a modo suo e a

modo suo ha bisogno d'essere amato. La sua morte è anche libera dogana allo

smembramento ulteriore del suo ultimo lascito, che ha permesso l'evoluzione di

intere carriere e del resto, Walker vicino agli estremi di A Plague of

Lighthouse Keepers, Lemmings, Lost, Meurglys

III, Pioneers Over C (da Vital), del

prima citato Hammill, si era detto tra i solchi della sua magnifica SDSS1416

+ 13B. Una cosa è certa, in quanto genio “discutibile e discusso”, da lui

si continuerà ad attingere, per dipingere materie altrimenti non luminose.

Quello che forse agli altri mancherà, sarà la mostruosa sostanza di Clara,

Jolson and Jones...

La sua morte è qualcosa che non riuscirò a metabolizzare subito,

ho bisogno di tempo. Dopo la scomparsa di Hollis non ho più postato nulla sulla

mia pagina Facebook, se non un'esteso racconto in musica del 2018, quasi ad

aver paura che tutto mi crollasse addosso sfuggendomi di mano. Mi fa specie il

fatto che io abbia chiuso l'articolo ad Hollis citando proprio Walker e il suo

"aver vissuto due volte", come privilegio che a ben pochi è spettato:

avere la massima intuizione da sessantenne... Mi fa specie che a pochissimi

interesserà di lui, non c'è alcun brano suo che possa essere rivalutato da una

collettività in qualità di "universale", non la voce, non la

scrittura volutamente disturbante, non il racconto di una vita vissuta che è

stata il paradigma di ciò che non si è voluto vedere, percepire, vivere sulla

propria pelle.

The Drift non è il disco piu'

importante per la mia formazione personale, quello è stato The Silent Corner

and the Empty Stage, non è quello che ha lavorato l'anima trasversalmente

(a quell'indirizzo “Each Man Kills the Thing He Loves”, “Aion”, “Starsailor”,

“Lorca”, “Heresie”, “Low”, “The Piper at the Gates of Dawn”, “Il Canto

Sospeso”, “An Index of Metals”, “Pierrot Lunaire Suite op.21”, “Ascension”,

“Free Jazz”, “Live at the Bouffes du Nord”, “Hex”, “Mark Hollis”, “Red”,

“Litanies of Satan”, “Kammerkonzert / Ramifications / Lux Aeterna /

Atmosphères”, “Stabat Mater – 1962 da The Passion According to St. Luke”,

“Passion Selon Marie”, “Van Den Budenmayer Concerto en Mi mineur, version

1798”, “Quatuor pour la fin du temps”, “Rock Bottom”, “In Praise of Learning”,

“From Her to Eternity”, “Music for a new Society”, “The Velvet Underground

& Nico”... ),

ma quello che ha risvegliato e mai sopito il mio nodo irrisolto

con la violenza.”

Cosa alquanto curiosa, a ben vedere Walker tutti questi dischi,

a modo suo raccoglie, eccezion fatta che per Wyatt, Coleman, Coltrane.

Di quel disco ho cercato rese dal vivo, scoprendo che Walker no,

dal vivo non si esibiva più, esiste solo una testimonianza relativamente

recente in rete e la voglio condividere, è del brano “Rosary” (da

“Tilt”), scarna ballata dall'impervio andamento armonico e dal cantato sofferto

quanto evocativo. L'esecuzione chitarristica è qui incerta, la resa è

monumentale, pur nella sua semplicità.

Per ironia della sorte, il primo commento al video su Youtube, è

di un utente che afferma, nel 2018, “una collaborazione con Mark Hollis

sarebbe interessante”:

d)

Breve percorso sonico commentato al suono di un genio.

La

carriera di Scott Walker muove i suoi passi a partire dal pop-beat con i

Walker Brothers e poi da solista. Inseguendo un successo raccolto

immediatamente, il primo album del trio raggiunge già il terzo posto

nelle classifiche britanniche e il secondo in Germania, è il 1965.

Gran

parte dei giornalisti e della critica, di Walker quel periodo soltanto ricorda

e celebra.

Qualcosa

cambia con la dichiarata aderenza ad un mondo teatrale, tramite il tributo a

Brel “Sings Jaques Brel”, con una notevole “Amsterdam”.

Delle

mutazioni oggettive nel percorso del musicista e tali da proiettare la sua

musica in una luce estranea a mode momentanee e non solo, pure capace di aprire

le porte dell'Eden a schiere di musicisti non allineati (le dichiarazioni nei

suoi riguardi da parte di Julian Cope, sono cosa facilmente rinvenibile in

rete), sono poi evidenti in “Scott 3” del 1969.

“It's

Raining Today”, pur legata ad un canto mediato da Sinatra, si apre con

degli archi innamorati di György Ligeti, ad ordire un trillo atonale che

attraversa il brano dall'inizio alla sua metà, come un fantasma estraneo alle

trame melodiche. Anche quando, per un breve arco temporale, le armonizzazioni

sposano un tardo-romanticismo teatrale, la percezione è quella di un disegno

monumentale, estraneo a sé stesso quanto straniante. E' la chiave di volta.

Dallo

stesso album, meno ardite, ma baciate da intuizioni armoniche e

melodiche celestiali, sono “Copenhagen”, che dona un'interpretazione

vocale meravigliosa, con a seguito un arrangiamento orchestrale così

perfettamente ordito nei dettagli da esulare completamente da ogni dimensione rock,

più o meno colta e “Big Louise”. Questa, torna a flettere l'impeto

armonico in qualcosa che sembra voler muoversi per lidi dove tutto trascolora

in meraviglia, a scappare dalle maglie/gabbie del pentagramma.

“Scott

4” è concepito nello stesso anno e dona due gemme essenziali, “Boy Child” e

“Hero of the War”.

Con

“Boy Child”, torna una dimensione apertamente cameristica, sostenuta da

un'orchestrazione minimale quanto sublime e la linea vocale acquista una

personalità che trascende ogni riferimento. Non solo, il tema è unico, non c'è

alcun inciso. Una sorta di romanza contemporanea. E' un brano di un aedo di

grazia alla ricerca di un'estatico contemplativo e che riesce pienamente nel

suo intento, andando a scomodare intervalli del canto non distanti da quelli

della musica etnica orientale ed è altro capolavoro al di fuori di ogni

coordinata spazio-temporale.

Ciò

che diviene chiaro è che al divenire sempre più sfuggente della materia sonica,

la risposta del pubblico va ad allontanarsi dal cantante e compositore.

“Hero

of the War”, è una sofisticata ballata di folk in odore progressivo

e civile, mossa, solare, cantata divinamente, con archi trattati con un phaser

e un finale a mostrare abilità in un jazz vocalese. La vicinanza con

Tim Buckley appare chiarissima.

Inizia

un periodo buio per la vita di Walker, fatto di costruzione e de-costruzione

interiore, che va a generare un'altro percorso musicale. Passeranno 15 anni per

potere ascoltare qualcosa di nuovo e l'effetto che “Climate of Hunter” produce

alle orecchie di chi ascolta è importante.

Il brano d'apertura del disco in

particolar modo, “Rawhide”, sembra provenire da un altro pianeta.

Permane la ricerca di un'estasi tardo-romantica, ma la fusion si

impossessa del basso che guida un canto che non prevede alcuna struttura

tradizionale, che può trovare come antesignani e solo in minima misura, i lied

di inizio '900, quelli di Gabriel Fauré (Trois mélodies, Op. 7) in modo più

diretto. L'intro del pezzo è affidata a dei rumori figli della musique

concerte, a creare un effetto straniante perché una cosa è certa, la

composizione di Walker, ormai estranea al mondo canzone prevede voci

strumentali autonome e spesso parallele rispetto al canto, nulla è “funzionale

a”, la scrittura va a definire un tutt'uno che auto-genera armonizzazioni

aliene appresso a un canto che si fa sempre più a-melodico nell'uso di

ribattuti di nota in progressioni non facilmente prevedibili e neanche

stucchevoli. Non solo, gli amati archi, iniziano a muoversi come sciami di insetti

in aria di vendetta, a disegnare linee atonali ripetute in modo minimale e

oggettivamente disturbante.

Altri 11 anni dovranno trascorrere

prima che la mutazione giunga a compimento e si possa gridare al miracolo

compiuto, cosa che sarà manifesta con “Tilt” (1995). Qui gli episodi degni di

nota si sprecano perché è di capolavoro che parliamo: “Farmer in the City”,

“The Cockfighter”, “Manhattan”, “Tilt” e la già citata “Rosary”

sono il parto di un compositore contemporaneo che ha abbandonato ogni esigenza

di protagonismo per dedicarsi alla tanto comunemente odiata “arte per l'arte”

(quella che i professionisti rigettano insultandola per inneggiare alla loro

mediocrità di esecutori e/o cloni). Le durate dei pezzi si allungano, le forme

diventano dei monoliti che si organizzano con lentezza, per esplodere

improvvisamente, cambiare direzione o implodere su sé stesse. Permane un

cantato che non disdegna linee melodiche, per quanto l'enfasi si faccia

ieratica. La tavolozza è assai ampia e raccoglie esaltazione (“Manhattan”...

quell'organo, oh quell'organo...), solennità (“Farmer in the City”), estasi qui

incupita (“Tilt”), suggestione cosmopolita e musicalmente transgenica (“Bolivia

'95”) e prima espressione di un Teatro degli Orrori che diviene deflagrante. “The

Cockfighter”, sembra scritta dal Dio di Trent Reznor a casa di Brecht. E'

puro espressionismo teatrale, truculento, dissonante. Un vero e proprio

testamento psicotropo. Tra 50 anni questi solchi saranno ancora nuovi,

purtroppo più che per fortuna.

Tra i contributi sonici,

determinante quello di Hugh Burns all'elettrica.

Contrariamente ad ogni previsione immaginabile, il disco, pubblicato per

Fontana, raggiunge il 27° post nelle charts inglesi.

Del passo nell'oltre

assoluto di “The Drift” si è ampiamente detto e affinché esso fosse maturato,

dovranno passare altri 9 anni.

Ce

ne vorranno 6 affinché “Bish Bosh” giunga alle stampe e la sorpresa sarà grande

perché il disco sciorina grazia e meraviglia da tutti i pori. La formula è

ormai codificata, ma c'è spazio abbondante per varianti sul tema ad arricchire

lo scrigno dei capolavori.

Si avverte più sbrigliatezza in questi solchi,

complici le ritmiche che non disdegnano più di

qualche incursione esotica. La cupezza diviene una sorta di stato di

esaltazione bipolare. Non solo il minimalismo lascia spazio a strutture si

monolitiche ma mosse in quadri ritmicamente diversi, ad avvicinare di molto

l'estetica progressive noir del tante volte compagno di nevrosi Peter

Hammill e dei migliori Van Der Graaf Generator. Ne sono esempio l'andamento

tribale guidato da sax baritono al limite delle frequenze sue possibili su “Epizootics”,

che esplode in un inciso trionfale a suon di tromba. Qui la batteria davvero

porta alla mente Guy Evans e le sue cellule ritmiche dispari ripetute

ciclicamente.

L'episodio

che più lascia il segno nel disco è la lunga composizione "SDSS1416+13B (Zercon, A Flagpole Sitter)",

nella quale i singoli quadri del racconto davvero avvicinano il nevrotico

avvicendarsi di compartimenti hammilliani, con tanto di dissonanza di fiati,

suoni stregoneschi prodotti da meccaniche di archi. A guidare il tutto, il

racconto della voce, lirico e spiritato. Un incanto lunare da un rito pagano a

rivelare l'inaudito.

Inaspettato

(visti i consueti tempi di gestazione), appena due anni dopo, è “Soused” con i

maestri del drone metallico Sunn O))).

E' disco dove dei secondi si

percepisce ben poco se non l'apporto strumentale d'arrangiamento nero pece. E'

questo album di Walker a tutto tondo e annovera a mio avviso la composizione

migliore ascoltata nel 2014. Si chiama “Brando”. Qui un iniziale esposto

pregno di lirismo, precipita in un incubo che sembra direttamente uscito da

“The Drift”, con dovizia di loop industriali di enorme fascino e un

canto che si anima di una passione inaudita. E' davvero un brano sensazionale,

che a nome Scott Walker, salvo inediti di prossima o ventura pubblicazione

(chissà...), non avrà più a ripetersi.

Dalle

trame dilatate e su derive apocalittiche screziate da suoni pari a stridere di

metalli su vetro, è “Herod”, che nel suo sadico lungo esposto di 12

minuti fatti da micro-varianti melodiche, si ferma appena sotto il parossismo

espressionista. Come contemplare la morte al rallentatore.

Nel

mezzo della produzione, diverse colonne sonore, una sola destinata a lasciare

il segno, “The Childhood of a Leader”.

Poi,

l'annuncio del 25 scorso, a nome dell'etichetta 4AD a sentenziare “ha prodotto opere che esplorano la vulnerabilità umana e

l'oscurità senza Dio”.

A rigor del vero, nessuno conosce Dio meglio di chi lo rinnega o

di chi da lui è rinnegato.

Remigio Fabris “estetica dell'ombra, più reale del reale”

Quella testata d'angolo biblica, quante volte c'abbiamo sbattuto

la testa, senza rendercene conto? Ecco io non so se e quanto Fabris nella sua

vita possa averla sbattuta (e non m'interessa minimamente), ma di certo l'ha

esperita percettivamente e così l'ha resa in una maniera così chiara e

incontrovertibile da risultare disarmante.

Potere delle arti visive, laddove la musica di Walker può

risultare sgradevole e purtroppo non richiamerà mai milioni di estimatori, le

visioni di Fabris sono così dirette da poter essere colte all'istante e senza

dover rifletterci troppo appresso, l'inconscio potrà agire dopo, a suo modo.

Mi spiego meglio, ho prima parlato del momento in cui la paura

si manifesta nell'individuo acuendone i sensi, ecco Fabris mostra momenti

topici a sollevare tabù sociali con visioni così chiare, ordite in un modo

talmente dettagliato e anche “fotografico” nella resa dei dettagli da rimanere

impresso all'istante e lasciare profondi e lunghi sedimenti.

Quello che “non si vuol vedere”, lui lo mostra in modo

inequivocabile, c'è solo da prenderne atto.

Non solo, l'artista rifugge dall'orrido, dalla deformazione

plastica “ad effetto”, per mostrare ciò che di scabroso c'è e fotografarlo

pittoricamente nel mentre in cui avviene.

Fissare una sua opera è come ritrovarvi momenti essenziali della

propria vita, messi subito a tacere, o forse no. Tutti abbiamo avuto paura

della morte, paura del diverso, della malattia, dell'emarginazione, di essere

derubati, di vivere dipendenza. L'idea del suicidio per rabbia ci ha sfiorato

al pari di una bestemmia. Fabris fotografa un bianco e nero dipinto con estrema

dovizia di particolari, iperrealista mi verrebbe voglia di dire anche se in

realtà così non è.

Difatti l'artista non mira ad alcun illusionismo e neanche a

manifestazioni tecniche. In lui la tecnica è mezzo funzionale all'espressione e

necessità della forma per raccontare ciò che nessuna fotografia potrebbe

mostrare realmente in modo così vivido.

Si potrebbe parlare di espressionismo formalizzato, ma anche

qui, la mancanza di derive ad amplificare l'accadimento non regge la

definizione.

Fabris è “altro” e rifugge a semplicistiche catalogazioni ad

opera di galleristi affamati di denaro.

Una tecnica superba certo la sua e tanto più rimarchevole

tenendo conto che di un autodidatta si parla.

L'acrilico tra le tecniche preferenziali, ma anche gli smalti,

l'intervento pittorico su materiale fotografico a scavare nell'anima dei suoi

ritratti e a rivelare “altre Eve”, donne rese in un'intimità umana.

Nulla di disgustoso, nulla di grottesco.

L'orrore è nella realtà ed è regolare, non è qualcosa di

“eccezionale”.

L'eccezionale nell'estetica del pittore sta nella capacità di

riconnettere chi osserva con la natura più intima del suo vissuto, come

nell'atto di dover confessare a sé stesso qualcosa di brutto che si scioglie in

pianto.

A vederle da vicino, tutte le “dorate realtà” nascondono

cassetti dell'anima purulenti e non c'è certo bisogno di mostrarne i vermi per

far colpo su chi osserva, basta rivelarne l'essenza, la forma che si fa

contenuto. Ho passato anni a credere che l'artista fosse “speciale” per poi

dovere riconoscere che aveva più senso dar retta a Tori Amos che in

un'intervista degli anni '90, pubblicata su Rockstar dichiarava “anch'io faccio

la cacca... ho capito che tra fare la cameriera e fare un pompino a un

produttore dell'Atlantic non cambiava granché”.

Rivelare lo sguardo di chi osserva da un cornicione un soffitto

di sotto, quando quello sta pensando di buttarsi giù; una lametta posta sulla

lingua prima di ingoiarla e senza che sangue sia fatto emergere perché è “il

panico” che queste visioni inducono ad essere “umano e lodevole”... Ricordo in

ciò che la radice della parola “panico” è in Pan, nella manifestazione del Dio

greco e dunque nell'intendere ciò che tutto accoglie, la predisposizione ad

accogliere il tutto, al pari della paura di farlo.

L'arte di Fabris è manifestazione di umanità, desiderio di

accoglienza del tutto, è un atto di profondo amore nei riguardi della vita. E'

empatia non semplicistica e lungi dal consacrare vittimismi per sacrificare

esistenze al culto del dolore.

Le sue opere urlano richiesta d'attenzione, con dei tempi

teatrali sospesi in un tempo indeterminato, perché chi è sul cornicione di cui

prima, potrà tornare indietro, potrà non farlo, ma ciò che importa è che

sollevi in noi il momento in cui abbiamo immaginato, coscientemente o no, di

essere al posto del protagonista di quell'opera.

Mi è stato concesso di mostrare alcune opere e di parlarne.

Scorriamole assieme nel dettaglio.

Ho ampiamente introdotto “Ad un passo dalla libertà”,

smalto su tela, 50 x 70, del 2009.

Il taglio dell'opera è fotografico, ma la

grana delle pennellate, pur capace di definire alla perfezione i contorni e i

particolari, è corposa, generosa e vitale, ha persino un che di carnale nel

definire con nettezza lo stagliarsi della luce sui dettagli. L'inquadratura è

dall'alto e mostra immediatamente un breve scorcio di calzoni a focalizzare lo

sguardo dello spettatore su due scarpe da ginnastica, due Converse, per la

precisione. Non è chiaro se i piedi siano quelli di un ragazzo o di un adulto,

la prospettiva come ad incunearsi di scatto sul dettaglio dimensiona i piedi in

un modo tale da non rendere l'età di chi quelle scarpe indossa. Una cosa è

certa, quei piedi sono su un cornicione e fuori da esso per un quarto della

loro misura. Sotto, uno scenario urbano decadente, volutamente comune. Sarebbe

stato facile ordire grattacieli disegnati nel massimo dettaglio come in un film

americano, qui, sotto c'è un pozzo luce, dritto sotto gli occhi di chi osserva

attraverso gli occhi del protagonista. E' un altro soffitto quello di sotto

oltremodo e a lato sulla sinistra, un'enorme ventola. Fabris induce chi osserva

l'opera a farsi carico di una scelta, indietreggiare, lanciarsi, stare lì.

Potrebbe essere un gioco, una sfida, un atto di disperazione, una scelta

estrema ciò che anima chi è raffigurato sulla tela, ma chi muove la pedina è

l'inconscio di chi l'opera osserva.

La distribuzione dei dettagli, l'organizzazione degli spazi è

misuratissima, magnifica, l'esito tale da rimanere in un immaginario

collettivo.

E' del 2011 la seconda e si chiama “Amen”, uno smalto su

tela 50 x 70.

L'ho introdotta prima in quanto tra le più rappresentative e

potenti tra quelle da me percepite e si sa, la percezione è soggettiva. C'è

qualcosa comunque che rende quest'opera oggettivamente significante. Il suo

svolgimento è orizzontale e buona parte del lavoro si organizza nella zona

destra dello spazio dipinto. Un taglio fotografico che induce a muovere gli

occhi come in una carrellata cinematografica da sinistra (il vuoto) verso

destra. C'è un mezzo busto, inquadrato con dovizia di dettagli nel consueto

bianco e nero, che nei suoi estremi tutte le sfumature accoglie: il nero nasce

dal miscuglio di tutti i pigmenti o di alcuni di essi e se opaco accoglie la

luce, se lucido la respinge; il bianco non è ottenibile con pigmenti di altri

colori, ma è risultante dell'unione di fasci di luce e dunque, per paradosso

della materia pittorica, comprende tutti i colori dello spettro luminoso. Lo

sguardo si muove da sinistra proprio perché dalla luce è attirato, ma è nel

materializzarsi di questa in forma che si manifesta “ciò che si preferirebbe

non vedere”. Il viso di un uomo inquadrato per sola parte a mettere in chiara

evidenza una lingua sporgente sulla quale si adagia una lametta iper-definita

su cui campeggia la scritta “Gillette”. I muscoli del collo appaiono come

collassati sul crollo mandibolare. Non è chiaro se la lametta abbia tagliato,

se stia per essere ingoiata, ma l'atto è chiaro e genera volontà in chi guarda

di portarla via, come a poter entrare nel quadro e strapparla dalla tela.

Tornando alla mia percezione, a ciò che io ho amato, del

2014 è un olio su tela di piccole dimensioni (20 x 30), dal titolo “Il lento deteriorarsi di ciò che é umano”.

Anche in questo caso lo svolgimento è orizzontale, la

resa dei particolari offuscata, come se ci fosse un filtro, una lente sporca,

che pur rivela un miope ordito di dettagli, chiari, imponenti nella resa. Una

siringa che entra nel campo di visione di chi vi si avvicina, come a voler

pungerlo. Una di quelle vecchie siringhe di vetro e acciaio con l'imponente

ombra del suo ago a far da ponte con un cucchiaio. Ciò che se ne evince è la

malattia, non la dipendenza. Anzi la dipendenza dell'agito quotidiano la cui

luce malata deforma il piano su cui gli oggetti sono appoggiati e confonde

nell'ombra spogli elementi d'arredo. Quella, viene vissuta come “necessaria”,

non c'è giudizio alcuno. Il deteriorarsi dell'umano è inevitabile e con esso

sono protagonisti espedienti di ogni sorta. Al posto di quei due oggetti

potevano esserci una bottiglia, una scatola di medicinali, persino una mela

masticata. Con quel titolo, con quel taglio di luci, con quella urgente

manifestazione del taglio fotografico, tutto avrebbe acquistato un valore

perentorio quanto capace di interrogare chi osserva. In tutta onestà,

indipendentemente dal legame tra i due oggetti e quello che esso può sollevare

nell'immaginario comune io ho ricordato i carrelli delle medicine nelle

infermerie notturne e offuscate dal sonno dei malati, negli ospedali e nelle

cliniche; il mio sguardo nell'osservarli e l'impulso di voler far razzia di

tutto quello che vi era sopra per sapermi libero, infine, mentre nella mente

scorrevano i versi del capitolo “Blue”, da Chroma di Derek Jarman.

Al posto tuo del 2016, acrilico

su tela 30 x 40, mostra una poetica sempre più chiara e definita, ma anche il

non avere più necessità di definire all'inverosimile la scena dipinta.

Una

panchina è “il set d'azione”. Il movimento della prospettiva induce lo sguardo

a muoversi da sinistra verso destra. A sinistra emerge chiara, a caratteri

cubitali, la scritta “no gay” su un asse, con sull'asse sottostante, una

svastica. Nulla di eclatante, dai piccoli borghi alle città, panchine, muri,

fermate dell'autobus, della metropolitana, riportano scritte come queste. I social

network sono un insulto continuo e c'é persino chi dice “non capisco chi si

offende quando li chiamo culattoni, che cazzo sono altrimenti?”. Solo nei bagni

pubblici è evidente il contrario, appaiono scritte di ricerca di sesso gay

omosessuale che si voglia (alla fine sempre velato dall'aggettivo “bisessuale”,

ovvero “gay a perditempo”). L'occhio però, memorizzato il messaggio, ricade su

una figura maschile seduta, di cui è inquadrato il corpo minuto, a lasciar

cadere le braccia tra le gambe, come in un abbandono, mani strette come in

un'intima riflessione. Il viso s'intravede appena, chino, come quello di un

chiunque immerso nei suoi pensieri, non è chiaro se questa figura stia

sorridendo o meno. Quello che ne deriva è come il messaggio sia esso stesso

umanità seduta su quella panchina, assieme all'uomo, che in modo quasi reverenziale

lascia scoperta la scritta, come a farsi compagnia di essa, comunque.

Nell'abbandono, nella solitudine, qualsiasi esternazione può diventare compagna

di viaggio e soprattutto se espressa con veemenza, urlata, sa ricavarsi

“spazio” nel corrente immaginario. La natura del messaggio in sé non importa

neanche troppo, ma importa il fatto che esso faccia notizia e le destre

(svastica) in questo si sa, sono maestre. L'animalità da sempre designa

nell'atto omosessuale volontà di dominio sull'altro, ma è anche dominio che non

cela attrazione, di fatto in atto però, sempre! In questo caso ciò che emerge

non è la sessualità in sé, ma il sentimento. Il sesso in qualsiasi forma non

spaventa di per sé, quello che spaventa è la mancanza di riconoscimento in un'identità

socialmente forte (a monte di chi, in modo idiota e risibile si faccia forte in

modo denigratorio, di minoranze nelle minoranze, definite “lobby gay”, manco

quelle fossero un referente per l'umanità intera e per l'economia che tutto

domina), il timore di quella parola “omosessuale” che in modo ben più sottile

può implicare isolamento, ridefinizione di identità su parametri socialmente

considerati “non normali” e in un ultimo, tabù rimosso a priori, la possibilità

di un'affettività. Gli omosessuali piacciono a tante donne come protagonisti di

romanzi rosa, dove finiscono morti per solitudine, per un mancato amore non di

comodo che esse non hanno mai conseguito, o perché quella storia rosa finiscono

per raggiungerla e la vivono in modo adolescenziale tra ripicche da programma

televisivo di serie Z. Agli uomini, nella migliore delle ipotesi fanno

“tenerezza”, quasi sempre vengono trattati con distacco o aggrediti, anche solo

con uno sguardo o una risata inquisitoria. Ecco, l'uomo sulla destra, prende le

distanze dalla scritta, ma tra sé e sé medita. Di fatto, lontano da quella

panchina, che è di tutti, la scritta resterà, lui rimarrà solo, come tanti,

troppi. Se questa non è sottile violazione di tabù...

Del 2016 è Pasja Hans, acrilico su tela (2 tele 40 x 30).

In questo caso la resa fotografica del dipinto in altissimo contrasto, è

potente invero.

L'opera si pone in una dimensione dichiaratamente simbolista,

ma la percezione dell'accadimento ha forza. L'occhio è indotto a muoversi dal

basso verso l'alto, perché rifiuta l'abbagliante luminosità dell'immagine

sovrastante. Dal basso sembrano letteralmente muoversi nell'emergere dal buio,

due mani (il titolo tradotto letteralmente sta ad indicare “la sua zampa”). Due

mani solcate da rughe e con dita come corteccia d'albero a terminare in unghie

non tagliate. Il fondale è di un nero totale senza alcuna sfumatura e tale da

portare all'occhio un altro elemento. Di questo si coglie immediatamente il

fatto che presenta una gonna alzata a coprire il viso ed è immediata la

sensazione di violazione di tabù. Una bambola vintage di quelle in porcellana.

Le braccia sono come arrendevoli ai lati, l'addome è la sola parte scoperta, ma

i mutandoni sono abbassati fino alle caviglie. L'infanzia è tradita dalle

scarpette e dai loro grandi lacci, per il resto ciò che appare è il senso di

nudità non volgare ma oggettivamente violata. Il punto è che mentre si ha la

percezione del movimento verso l'alto delle mani, qui l'atto è stato già

compiuto e quelle mani in realtà stanno arretrando nel buio. Da qui un senso di

impotenza e il conseguente disturbo che ne nasce, un disturbo che interroga

l'inconscio di chi osserva a chiedersi se per caso anche solo per un istante,

quelle mani bramose le ha percepite come mosse da lui, al pari di come il suo

sguardo ha fatto nel cercare di costruire il racconto dell'opera. Sconcertante.

Sconcertante come la corrente riduzione a succube del femminino tutto, in

qualità di troia (e dunque chi il plagio accetta), strega (chi il plagio

rinnega e accetta di essere messa/o al rogo), o sottomessa/o. La santità poi,

si sa, una volta spettava ai morti e alle madri, ora manco a quelli.

Del 2017 è Sete, acrilico su tela (30 x 40). Torna lo

sviluppo orizzontale. Ancora evidente il racconto simbolico, ma mai in forme

banali di lettura.

Come nell'accadimento improvviso a generare allerta, si ha

la sensazione di un corto-circuito spazio temporale in cui tutto può accadere.

Le nostre vite possono cambiare in archi di tempo brevissimi e con piccole

azioni, al punto da sciogliere nodi interiori e rilanciare i nostri percorsi di

vita. L'occhio cerca un'immagine forte, quella da destra fino a metà campo, una

mano che impugna ferma una pistola e un'altra che sembra voler afferrare

qualcosa in tempo reale, ma questa volta c'è una controparte altrettanto

potente. Da sinistra verso destra si muove un'altra mano ancora più ferma e

laconica nel gesto. Stringe come vessillo una bottiglia d'acqua (con etichetta

in bella evidenza). E' essa emblema di chi detiene il potere della semplicità e

lo sbatte in faccia a chi minaccia. Si fa portavoce universale di chi l'acqua

possiede. Chi ha sete, a ben guardare l'opera, è messo davvero male. La mano

protesa verso la bottiglia appare come tremante, insicura, quasi implorante. Le

chiavi di lettura possono sprecarsi davvero, ma ciò che appare chiaro e che

questa è guerra tra poveri e che nessuno qui è messo al bando. Non c'è

giudizio, laddove questo era evidente nell'opera prima trattata.

Ancora del 2017 è Eva 01, acrilico su stampa fotografica

di piccolissime dimensioni (10x 15).

La nudità di una donna con capo chino a

far cadere sul proprio corpo i capelli sciolti, libera il colore bruno in

rivoli guache che sembrano avvolgere di tenebre, fango, sangue, lacrime,

umori, ad ogni modo “vita pulsante”, l'intera figura. Non solo, anche del

bianco viene steso in velature su alcune zone e il corpo è lumeggiato di un

rosa brillante. Il nero dello sfondo e quello sul corpo, sembra essere ottenuto

con diverse gradazioni di luminosità/lucidità ricercate. La figura appare

ridotta a fantasma di sé stessa ed interroga tra la percezione di una vita

soffocata, una vita spenta (qua e là come nell'opera di John De Andrea, viene

da chiedersi se quelle carni non siano quelle di un morto e la figura non sia

in realtà stesa su un lettino d'obitorio), o una viva perché tanto più

portatrice di cicatrici interiori, violenze subite, silenzi indotti.

L'opera è parte di un ciclo altamente suggestivo e la visione

completa dello stesso, dal vivo, è assolutamente consigliata.

Il calar delle tenebre (acrilico su carta,

8 x 6 x 1 cm), del Novembre 2018, è evoluzione sincera, interessante e dalla

grande potenza comunicativa. In questo caso, Fabris ricorre ad una

soluzione/risoluzione tridimensionale, andando ad ideare un dittico convesso e

miniaturiale.

Appare come un libricino nero aperto a metà quest'opera.

Su una delle metà, due dita afferrano un ago, ben delineato dal

distribuirsi della luce sulla sua intera lunghezza, sull'altra un occhio

sbarrato, straordinariamente ben definito nella vitalità di pennellate corpose e

abili nel creare accesi contrasti tra luce ed ombra.

Il gioco è fatto, basterebbe chiuderlo quel libricino e l'occhio

verrebbe punto.

Di fatto però quell'opera aperta rimane in una continua

percezione d'allarme.

La resa è esteticamente strabiliante e l'ideazione lo è

altrettanto nella sua semplicità che definisce qualcosa di complesso.

Tale è l'intero percorso di Fabris, semplicità che sa aprire ad

un'infinità di interrogativi. Un'arte colta, ma fruibilissima, che mescola

sapere artigianale (quello di chi “sa dipingere”), illustrazione e pittura

realista di grande valenza. E' arte “pop” e neo-classica,

cinematografica/fotografica e ha lo svolgimento di partiture musicali dal

cesello sinfonico, qualora il sinfonismo fosse applicato alla street art.

Ha identità, un'identità che merita d'essere esperita dal vivo,

oggi.

Si, perché diverse sono le mostre in cui poter vivere

direttamente il mondo figurativo del giovane creativo. A Dueville (VI), a

Firenze e a Roma.

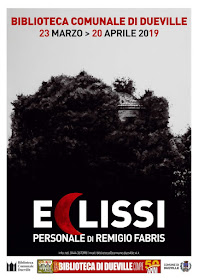

Una personale su tutte, “Eclissi”, a

Dueville (Vi), fino al prossimo 20 Aprile 2019

Location: Biblioteca di

Dueville.

Indirizzo:

Villino Monza Maccà, Via Rossi, 37, 36031 Dueville (VI).

Orari:

Da martedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00

Al Sabato dalle 9:30 alle 12:30

Domenica e Lunedì chiuso

Al Sabato dalle 9:30 alle 12:30

Domenica e Lunedì chiuso

Una

collettiva, “Ritrarre l'Anima”, a Firenze, fino al 3 Aprile 2019

Location:

ONART GALLERY

Indirizzo:

Via Della Pergola 61/r (50121), Firenze.

Orario: da Martedì a Sabato ore 14-18

Curatore:

Romina Sangiovanni

Artisti

in mostra: Daniele Bassi, Paul Beel, Antonio Caputo, Marco Casalvieri, Paolo

Damiani, Chiara De Lorenzo (DELO), Remigio Fabris, Serena Mattolini, Annadora

Mingiano, Marika Ricchi, Mary Saint George, Ricardo Venturi Aleador, Aseptic

Void, Cinzia Zanellini

Un'altra

collettiva, “ASYLUM - La Paura come Arte - (Evento dell'AsylumFantasticFest)”,

a Roma, dal 9 al 12 Maggio 2019.

Location:

Palazzo Doria Pamphilji

Indirizzo: Via del Corso, 305, 00186, Roma (RM)

Orario

e data Vernissage: Giovedì 9 maggio 2019 alle ore 18:00

Artisti

in mostra: Airin Col, Alessandro Betti, Alessandro Masera,

Angela Catucci, Anna Maria Machechowska, Antoine Zamariola, Antonella

Sorrentino, Antonella Vigorito, Antonietta Aulicino, Barbara Ughi, Carla

Vallata, Carole Peia, Christian Damato, Cristian Ciamporcero, Filippo Pagano,

Florin Gabriel Cinpoesu, Cristina Corvino, Dayana Fergemberg, Flora Cefalo,

Francesca Ferrario, Francesco Vignola, Francesco Terna, Giampiero Abate, Giorgio

Toniolo, Giulia Gellini, Glenda Safonte, Holger Theunart, Ivan Toninato, Jurgen

Bley, Laura Facchin, Loberg, Lucia Simone, Lucrezia Pireddu, Maria Capellini,

Maristella Angeli, Mauro Lorenzo Luigi Valentini, Manuela Scannavini, Mirella

Buosi, Montserrat Diaz, Nikos Alteri, Patrizia Garberi, Patrizia Pacini, Pietro

Cromo, Raquel Della Pina, Roberta Morelli, Roberto Ramirez Anchique, Remigio

Fabris, Sabrina Costa, Sara Contardi, Sartorius, Stefania Asunis, Valentina

Serafico, Valerio Villani.

Nessun commento:

Posta un commento